Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

Pädiatrie

Steckbrief

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine der psychischen Erkrankungen mit einem frühen Beginn und häufigem Auftreten. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen. Die Kernsymptomatik besteht aus einer Aufmerksamkeitsstörung, erhöhter Impulsivität und Hyperaktivität. Die Symptomatik zeigt sich sowohl zu Hause als auch in der Schule und im psychosozialen Umfeld. Die multimodale Behandlung besteht aus Psychoedukation, Psychotherapie und Psychopharmakotherapie. Die ADHS-Symptomatik besteht in abgeschwächter Form meist bis ins Erwachsenenalter, die ADHS führt zu einem erhöhten Risiko für Schulschwierigkeiten und weitere komorbide psychische Störungen.

Aktuelles

- Die gebräuchliche Bezeichnung „hyperkinetische Störung“ wird in der ICD-11 (ICD = International Classification of Diseases), angelehnt an das DSM-5 (DSM = Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), als ADHS klassifiziert.

- Es werden Schweregrade der Störung eingeführt und Unterformen der Störung in Form des unaufmerksamen, hyperaktiv-impulsiven und kombinierten Subtyps unterschieden.

- Außerdem wird das Alter auf <12 Jahre als Ersterkrankungsalter eingeführt, da ein Beginn häufig erst in der mittleren Kindheit beschrieben wurde.

Synonyme

- Aufmerksamkeitsstörung

- hyperkinetische Störung

- Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

- Zappelphilipp-Syndrom

- ADHD

- hyperkinetic disorder

- attention deficit-hyperactivity disorder

- minimale zerebrale Dysfunktion

- minimal cerebral dysfunction

Keywords

- Aufmerksamkeitsstörung

- Impulsivität

- Hyperaktivität

- Schulabbruch

- Psychoedukation

- Verhaltenstherapie

- motorische Unruhe

- Konzentrationsstörung

- Methylphenidat

- MPH

Definition

Die ADHS ist gekennzeichnet durch eine früh beginnende und meist bis ins Erwachsenenalter bestehende Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, verbunden mit einer erhöhten Impulsivität und Hyperaktivität. Die Störung ist in Bezug auf das chronologische Alter und das Entwicklungsalter so ausgeprägt, dass die schulische und psychosoziale Entwicklung über einen längeren Zeitraum (mindestens 6 Monate) nachhaltig beeinträchtigt ist. Die Symptomatik tritt situationsübergreifend in der Schule, der Familie und im Kontakt mit Gleichaltrigen auf.

Epidemiologie

-

Die Schätzungen der Prävalenz sind maßgeblich von den der Diagnose zugrunde liegenden Klassifikationen und der Methodik der Erhebung bestimmt.

-

Wird zur Diagnostik lediglich die Merkmalsausprägung mittels Fragebogen (Selbst- und/oder Fremdbeurteilungsbögen) erhoben, ist die Prävalenz meist deutlich höher als die erhobene Prävalenz basierend auf der komplexeren ärztlich-psychologischen Diagnostik.

Häufigkeit

-

Die Prävalenz im Kindes- und Jugendalter liegt zwischen 5–5,3%.

Altersgipfel

-

Der Altersgipfel liegt im Grundschulalter, im Erwachsenenalter liegt die Prävalenz bei ca. 2,5%.

Geschlechtsverteilung

-

Jungen sind deutlich häufiger erkrankt als Mädchen, in epidemiologischen Stichproben liegt das Geschlechtsverhältnis bei 2:1, in klinischen Stichproben bei 3–4:1.

Prädisponierende Faktoren

- Das Risiko, an einer ADHS zu erkranken, ist erhöht, wenn prä-, peri- und postnatale Risikofaktoren vorliegen:

- pränatal: Alkohol- und Nikotinkonsum der Mutter während der Schwangerschaft

- perinatal: hypoxische Schädigungen des Gehirns

- postnatal: Misshandlung, Vernachlässigung, niedriger sozioökonomischer Status der Familie

Ätiologie und Pathogenese

- Zu den Ursachen zählen eine Reihe von Faktoren, die in Abb. 690.1 zusammengefasst werden.

- Als Ursachen einer ADHS werden verschiedene biologische Faktoren angenommen, insbesondere die Interaktion zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren scheint sehr relevant zu sein.

- Dieser Zusammenhang fand sich für Gene des dopaminergen und serotonergen Neurotransmittersystems und dem elterlichen Interaktionsverhalten gegenüber dem Kind [1].

- Hirnstrukturelle Auffälligkeiten finden sich in verschiedenen Gehirnregionen, die eine zentrale Rolle bei der Verhaltenssteuerung, der Regulation von Aufmerksamkeit und Konzentration und der motorischen Koordination spielen.

- Veränderungen der weißen Substanz zwischen fronto-striatalen-thalamischen Regionen werden mit Störungen der Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität beschrieben, Veränderungen der Fasertrakte zwischen frontoparietalen Regionen mit überwiegender Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit.

- Auf der Basis der biologischen Befunde wird eine Unterteilung der ADHS in Subtypen unterstützt.

- Zu den Umweltrisiken gehören Belastungen während der Schwangerschaft durch erheblichen und andauernden Stress der Kindesmutter, Konsum von Nikotin und Alkohol, sowie Belastungen durch Umwelttoxine, zu denen Blei und verschiedene organische Phosphatverbindungen gehören.

Abb. 690.1 Ursachenmodell der ADHS.

Klassifikation und Risikostratifizierung

- Das MAS (multiaxiales Klassifikationsschema der psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters) klassifiziert die ADHS gemäß der ICD-10 als hyperkinetische Störung (F90.0).

- Die diagnostischen Kriterien sind das Vorliegen von Symptomen aus den drei Kernbereichen (Tab. 690.1), die situationsübergreifend auftreten müssen, d.h. nicht nur zu Hause, sondern auch beispielsweise in der Schule, im Kindergarten, im Kontakt mit Freunden.

- Die Diagnose sollte nur gestellt werden, wenn das Ausmaß der Symptomatik stark vom normalen Verhalten abweicht, das aufgrund des chronologischen Alters oder Entwicklungsalters und der Intelligenz zu erwarten ist.

- Zusätzlich fordert das MAS das Vorliegen der Symptomatik vor dem 7. Lebensjahr und das Bestehen der Symptomatik über mindestens 6 Monate.

- Folgende Diagnosen werden unterschieden:

- einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)

- hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1): Bei dieser Störung müssen die diagnostischen Kriterien für eine hyperkinetische Störungen (F90.0) und für die Störung des Sozialverhaltens (F91…) erfüllt sein.

- sonstige hyperkinetische Störungen (F90.8): keine diagnostischen Kriterien genannt

- hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet (F90.9): hyperkinetische Reaktion der Kindheit oder des Jugendalters o.n.A., meist für eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität und Impulsivität verwendet

Symptomatik

- Die Kernsymptomatik besteht in drei Bereichen (Tab. 690.1):

- Aufmerksamkeitsstörung

- Impulsivität

- Hyperaktivität

- Außerdem liegen eine Reihe von neurokognitiven Beeinträchtigungen vor, die zusätzlich die Lernentwicklung negativ beeinträchtigen:

- Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der Handlungsplanung und -steuerung

- Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeitsspanne aufrecht zu erhalten sowie die eigenen Reaktionen zu steuern, wenn die Belohnung bzw. Verstärkung nicht unmittelbar erfolgt

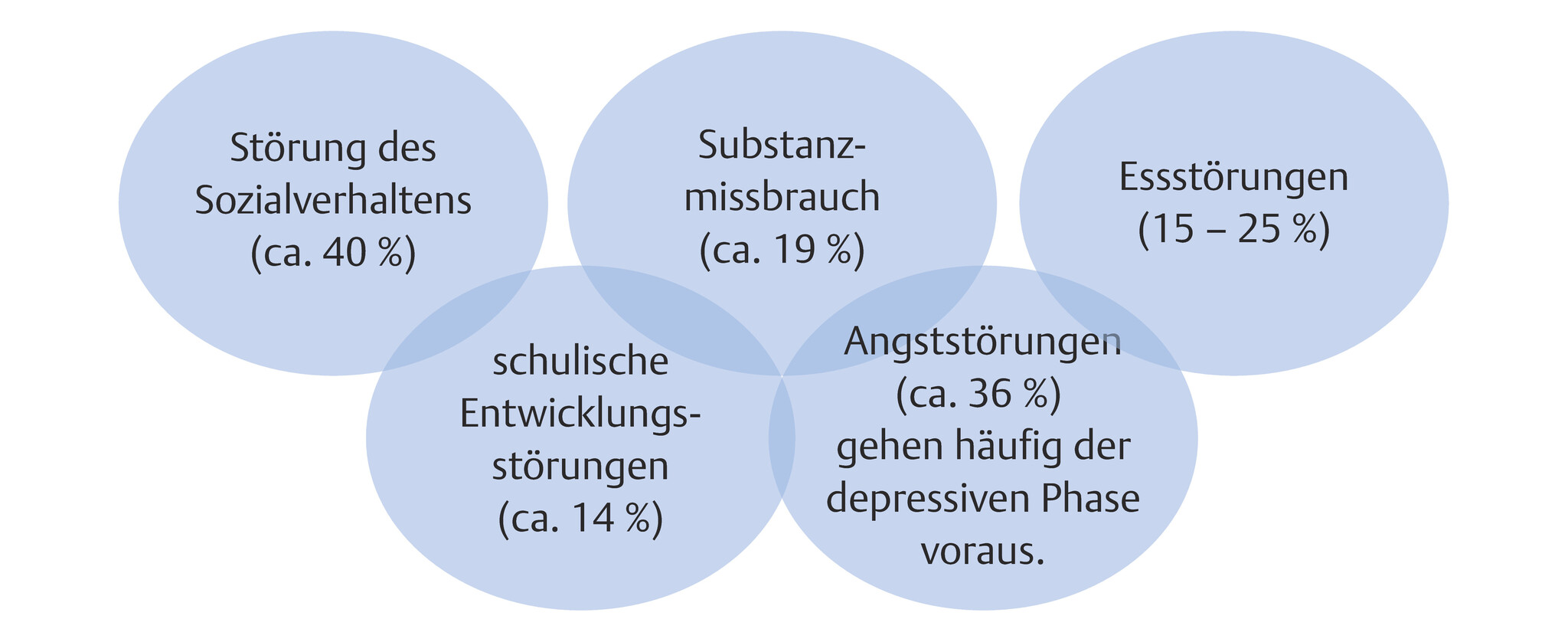

- Komorbide Störungen sind bei der ADHS häufig. Hierzu gehören:

- Störung des Sozialverhaltens (30–50%)

- Depressive Störung (15–20%)

- Lese-Rechtschreib- und Rechenstörung (30–40%)

- Ticstörung (30%)

- Allergien

- Atopien

|

motorische Unruhe, Beine und Hände sind ständig in Bewegung |

impulsives Handeln, wenn regelkonformes Abwarten, z.B. beim Spielen, erwartet wird |

|

|

Herumspringen in Situationen, die ein ruhiges Sitzen erfordern; Aufspringen im Unterricht |

||

|

Wechsel von einer Tätigkeit zu anderen, ohne eine zu beenden |

||

|

Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering, Vermeidung von ungeliebten Aufgaben |

||

|

im Unterricht wirken die Kinder leicht abgelenkt, Arbeitsplanung und -organisation ist eingeschränkt |

||

|

Details bei Aufgaben werden vergessen, Verlust von Gegenständen, z.B. von Schulsachen |

| Merke

Die Symptomatik der ADHS führt zu einer Reihe von psychosozialen Einschränkungen. Durch die Impulsivität und Hyperaktivität sind Kinder mit einer ADHS wiederholt bei Unfällen beteiligt, verletzen sich häufiger (z.B. Stürze beim Klettern), werden von Mitschüler:innen beleidigt oder gemobbt, weil sie ständig stören oder unruhig sind und sich nicht an Spielregeln halten. |

Diagnostik

Diagnostisches Vorgehen

- Im Vordergrund der Diagnostik stehen (Abb. 690.2):

- Anamnese

- Verhaltensbeobachtung und -beschreibung in verschiedenen Settings (Schule/Kindergarten, zu Hause, im sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen)

- Psychodiagnostik

- körperliche Untersuchung

- Die Diagnostik einer ADHS ist komplex und erfordert den Einsatz verschiedener Methoden und entsprechender Kompetenzen.

Abb. 690.2 Diagnostik der ADHS.

Diagnostische Schritte.

Anamnese

- Im Vordergrund der Exploration steht die Erhebung des Vorstellungsanlasses, die genaue Beschreibung der Symptomatik, wann sie auftritt, ob es spezifische Auslöser gibt, in welchen Settings (zu Hause, beim Essen, beim gemeinsamen Spielen, in der Schule) sie auftritt, wann sie erstmals auftrat und die Dauer und Ausprägung der Symptomatik.

- Die Exploration wird zwar meist vorrangig mit den Eltern durchgeführt, es sollten aber auch die Kinder und Jugendlichen hinsichtlich ihres Erlebens der Symptomatik, dem Leidensdruck, dem Erleben der Reaktion der Umwelt auf ihre Problematik und eigenen Strategien des Umgangs damit exploriert werden.

Körperliche Untersuchung

- Die körperliche Untersuchung ist unter differenzialdiagnostischen Aspekten (z.B. Differenzialdiagnose fetales Alkoholsyndrom), zur Feststellung von Verletzungen, Unfallfolgen durchzuführen.

- Da insbesondere jüngere Kinder mit einer ausgeprägten ADHS nicht selten Misshandlungen erleben, ist diese Untersuchung besonders wichtig.

Labor

- vor dem Beginn der Psychopharmakotherapie zwingend notwendig, ggf. bei Verdacht auf Substanzmissbrauch, z.B. Cannabismissbrauch, der zu Verhaltens- und Aufmerksamkeitsproblemen führen kann

- differenzialdiagnostisch bei Verdacht auf Schilddrüsenerkrankung

Instrumentelle Diagnostik

- Apparative Diagnostik wird vorrangig unter differenzialdiagnostischen Aspekten oder zum Ausschluss von Risikofaktoren für eine Behandlung mit Psychostimulanzien eingesetzt.

EKG

- bei Verdacht auf kardiale Risikofaktoren vor einer Behandlung mit Psychostimulanzien

EEG

- zum Ausschluss einer Epilepsie, z.B. von Absencen, die mit häufigen, sehr kurzen Phasen einer Bewusstseinsstörung einhergehen, die differenzialdiagnostisch von einer Aufmerksamkeitsstörung abgegrenzt werden sollten

Psychodiagnostik

- Im Rahmen der Psychodiagnostik kommen Fragebögen für Eltern, Lehrkräfte und für Jugendliche zur Erfassung der Kernbereiche der Symptomatik zum Einsatz.

- Häufig verwendet werden:

- die CBCL (Child Behavior Checklist) [3]

- die Fremd- und Selbstbeurteilungsbögen des DISYPS (FBB-ADHS, SBB-ADHS; DISYPS = Diagnostik-System für psychische Störungen, FBB-ADHS = Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, SBB = Selbstbeurteilungsbogen) [2]

- der Conners-Fragebogen zur Dokumentation des Behandlungsverlaufs bei der Behandlung [5]

- Testbatterien zur Erfassung der verschiedenen Dimensionen der ADHS

Differenzialdiagnosen

- s. Tab. 690.2

|

Differenzialdiagnose (absteigend sortiert nach klinischer Relevanz) |

Häufigkeit der Differenzialdiagnose im Hinblick auf das Krankheitsbild (häufig, gelegentlich, selten) |

wesentliche diagnostisch richtungsweisende Anamnese, Untersuchung u./o. Befunde |

|

|

Aufmerksamkeitsstörung bei beiden Störungen häufig, bei ASS im Vordergrund die soziale Interaktions- und Kommunikationsstörung |

|||

|

Impulsivität, Distanzlosigkeit, Aufmerksamkeitsstörung gemeinsam, Unterschied sind kognitive Einschränkungen beim FAS und die körperlichen Syndrome |

Anamnese, körperliche Untersuchung, klinische und psychometrische Diagnostik |

||

|

Aufmerksamkeitsstörung nicht selten auch Symptomatik der Depression, im Vordergrund der Depression steht die Antriebsminderung und die gedrückte Stimmung |

|||

|

Konzentrationsschwierigkeit, Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit Teil der Symptomatik der Angststörung, bei der aber die Gedanken vor einer angstauslösenden Situation oder Objekt im Vordergrund steht |

|||

|

Aufmerksamkeitsstörung häufig auch Teil der Symptomatik der Ticstörung, im Vordergrund stehen aber die motorischen und/oder vokalen Tics |

|||

|

Durch die vorherrschenden Zwangsgedanken wirken Kinder und Jugendliche mit einer Zwangsstörung unkonzentriert, und mit geringer Aufmerksamkeit. Im Vordergrund stehen die Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. |

Therapie

-

Die Behandlung der ADHS erfolgt in einem multimodalen Behandlungsansatz, der Psychoedukation, Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, psychosoziale und pädagogische Maßnahmen einschließt.

Therapeutisches Vorgehen

- Meist erfolgt die Behandlung ambulant.

- Liegen komorbide Störungen vor, ist die Symptomatik sehr ausgeprägt und sind ambulante Maßnahmen nicht ausreichend wirksam, wird eine teilstationäre oder stationäre Behandlung durchgeführt.

- Die Behandlung sollte immer die Eltern einbeziehen, muss meist ausreichend lange durchgeführt werden und die Wirksamkeit, insbesondere der Psychopharmakotherapie, sollte regelmäßig evaluiert werden.

Allgemeine Maßnahmen

- Zu Beginn der Behandlung steht die Psychoedukation, die gemeinsam mit den Eltern und dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen durchgeführt wird.

- Im Zentrum steht die Erarbeitung eines gemeinsamen Erklärungsmodells basierend auf den Ergebnissen der Diagnostik.

- Die einzelnen Behandlungsschritte werden genau erklärt, dies erfolgt sowohl mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen, als auch den Eltern und unter Einschluss der Schule bzw. des Kindergartens.

- Zentrale Inhalte sind der Umgang mit dem impulsiven, unruhigen Verhalten, dem Einhalten von Regeln, dem Stellen von Anforderungen und dem Umgang mit Ausgrenzung und den eigenen Schuldgefühlen.

- Eltern von Kindern mit einer ADHS erleben nicht selten Vorwürfe anderer Eltern bzgl. vermeintlicher fehlender Erziehungskompetenz, Kinder mit einer ADHS sind nicht selten von Mobbing betroffen.

- Daher sind die Beratung und Unterstützung der Familie wichtig.

Konservative Therapie

- Im Rahmen der multimodalen Therapie hat die Psychotherapie eine zentrale Bedeutung.

- Methoden der Verhaltenstherapie kommen oft zum Einsatz.

- Hierzu gehören Methoden der Verstärkung von gewünschter Reaktion und Verhalten, der Verhaltensplanung und -steuerung, Techniken der Selbstinstruktion und Selbstverstärkung sowie Methoden der Aufmerksamkeitsfokussierung und -aufrechterhaltung.

- Ein manualisiertes und evaluiertes Therapieprogramm ist das THOP [4].

Pharmakotherapie

- Der Pharmakotherapie kommt innerhalb der multimodalen Behandlung der ADHS eine große Bedeutung zu.

- Die Substanz der ersten Wahl ist Methylphenidat, das die Wiederaufnahme von Dopamin in für die Symptomatik wichtigen Hirnregionen (z.B. Striatum) blockiert.

- Aufgrund der kurzen Halbwertzeit lässt die Wirkdauer bereits nach 4h erheblich nach.

- Daher ist entweder eine zweimalige Dosierung oder die Gabe eines Retardpräparats zu erwägen.

- Die Anfangsdosis sollte bei 5mg/10mg liegen und in Abhängigkeit von der Wirksamkeit aufdosiert werden (empfohlene Maximaldosierung 1mg/kg/d).

- Häufige Nebenwirkungen sind Appetitverlust, verzögertes Einschlafen, gedrückte Stimmung, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen.

- Im Behandlungsverlauf lassen einzelne Nebenwirkungen meist nach.

- Schlafstörungen sind meist durch einen zu hohen Wirkspiegel am Abend verursacht.

- Medikamentenpausen in den Schulferien werden empfohlen.

- Die Wirksamkeit zeigt sich recht schnell, bei fehlender Wirksamkeit bei ausreichendem Medikamentenspiegel kann auch zu einem zweiten MPH-Präparat gewechselt werden oder zu einem Medikament der zweiten Wahl. Hierzu gehören Dexamphetamin, Lisdexamphetamin.

- Die Verordnung der Psychostimulanzien unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz, sie erfordert neben der fachlichen Voraussetzung eine entsprechende Verordnung.

- Kommen Stimulanzien nicht in Frage oder zeigt sich keine Wirksamkeit, kommen Nichtstimulanzien in Betracht wie z.B. Alpha2A-Rezeptoren-Agonisten (Guanfacin).

Verlauf und Prognose

- Im Verlauf der Erkrankung vom Kindes- bis ins Erwachsenalter nimmt die Symptomatik ab, bei ca. 70% liegt eine Teilsymptomatik vor, bei ca. 5–15% der Erwachsenen liegt eine Symptomatik in den drei Kernbereichen vor.

- Die ADHS führt häufig zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Schulentwicklung, Klassenwiederholungen und Schulabbruch sind nicht selten.

- Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für oppositionelles, delinquentes Verhalten.

- Das Unfallrisiko ist deutlich erhöht, aufgrund der Komorbidität mit einer depressiven Störung ist auch das Risiko für einen Suizid deutlich erhöht.

Literatur

Quellenangaben

-

[1] Baptista J, Belsky J, Mesquita A et al. Serotonin transporter polymorphism moderates the effects of caregiver intrusiveness on ADHD symptoms among institutionalized preschoolers. Eur Child Adolesc Psychiatry 2017; 26: 303–313

Suche in: PubMed Google Scholar -

[2] Döpfner M, Görtz-Dorten A. DISYPS-III, Diagnostik-System für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 (DSM = Diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) für Kinder und Jugendliche – III. Göttingen: Hogrefe; 2017

Suche in: PubMed Google Scholar -

[3] Döpfner M, Plüm J, Kinnen C. CBCL/6–18R, TRF/6–18R, YSR/11–18R. Deutsche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist. Göttingen: Hogrefe; 2014

Suche in: PubMed Google Scholar -

[4] Döpfner M, Schürmann S, Frölich F. THOP – Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten. Weinheim: Beltz; 2019

Suche in: PubMed Google Scholar -

[5] Lidzba K, Christiansen H, Drechsler R. Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3 . Deutschsprachige Adaptation der Conners 3rd Edition® (Conners 3®) Göttingen: Hogrefe; 2013

Suche in: PubMed Google Scholar

Literatur zur weiteren Vertiefung

-

[1] Born A, von Oehler C. Lernen mit ADHS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten. Stuttgart: Kohlhammer; 2019

Suche in: PubMed Google Scholar -

[2] Döpfner M, Frölich J, Wolff Metternich-Kaizman T. Ratgeber ADHS: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen, Göttingen: Hogrefe; 2019

Suche in: PubMed Google Scholar -

[3] Steinhausen HC, Döpfner M, Holtmann M, Hrsg. Handbuch ADHS: Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung Stuttgart: Kohlhammer; 2020

Suche in: PubMed Google Scholar

Wichtige Internetadressen

-

S3-Leitlinie ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028–045.html, Stand: 27.11.2023

-

Selbsthilfeverband ADHS Deutschland: https://adhs-deutschland.de; Stand: 27.11.2023

-

https://www.fortbildungsakademie-im-netz.de/fortbildungen/kinderschutz

eRef-Link: https://eref.thieme.de/1ZXPWTM8